Ambedkar’s Manusmriti Protest: मनुस्मृति, जिसे मनुसंहिता भी कहा जाता है, प्राचीन भारत का एक ऐसा ग्रंथ है जिसने भारतीय समाज, धर्म और कानून को लंबे समय तक प्रभावित किया है। इसकी रचना लगभग 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच संस्कृत भाषा में की गई थी। इस ग्रंथ के 12 अध्यायों में 2,685 श्लोक हैं, जो हिंदू धर्म में सामाजिक और धार्मिक आचरण के लिए नियमों और दिशा-निर्देशों का उल्लेख करते हैं। हालांकि, आधुनिक समय में इसे भेदभाव का प्रतीक मानते हुए आलोचना का सामना करना पड़ा है। आइए, सरल शब्दों में समझते हैं कि मनुस्मृति क्या है और इसे लेकर विवाद क्यों होता है।

Real Meaning of Manusmriti: मनुस्मृति का मुख्य उद्देश्य क्या था?

मनुस्मृति का उद्देश्य समाज में एक व्यवस्थित ढांचा बनाना था। यह धर्म, कानून और सामाजिक आचरण के लिए एक मार्गदर्शक ग्रंथ के रूप में लिखा गया। इसमें सामाजिक व्यवस्था को चार वर्णों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और शूद्र) और उनके कर्तव्यों के आधार पर बांटा गया।

हालांकि, इसमें सामाजिक भेदभाव और जाति व्यवस्था को मजबूती देने के लिए कई प्रावधान शामिल हैं। यह महिलाओं और निचली जातियों के अधिकारों को सीमित करने का भी समर्थन करता है, जिसे आधुनिक युग में आलोचना का सामना करना पड़ता है।

जातियों पर मनुस्मृति का प्रभाव

मनुस्मृति ने भारतीय समाज में कठोर जाति व्यवस्था को बढ़ावा दिया। इसने वर्णों के आधार पर समाज को चार भागों में विभाजित किया:

- ब्राह्मण: समाज के धार्मिक और शैक्षिक नेता।

- क्षत्रिय: शासन और रक्षा के कर्तव्यों के लिए जिम्मेदार।

- वैश्य: व्यापार और कृषि के लिए।

- शूद्र: सेवा और श्रम कार्य के लिए।

इन वर्णों के लिए अलग-अलग कर्तव्यों और विशेषाधिकारों का उल्लेख किया गया। इसमें ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया, जबकि शूद्रों को समाज में सबसे निचले स्थान पर रखा गया। इस व्यवस्था ने सामाजिक असमानता को जन्म दिया, जो आज भी भारतीय समाज में मौजूद है।

महिलाओं के अधिकार और उनकी भूमिका

मनुस्मृति में महिलाओं को पुरुषों के अधीन बताया गया है। इसमें कहा गया है कि महिलाओं को अपने पूरे जीवन में पिता, पति और पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए। यह ग्रंथ महिलाओं की स्वायत्तता को सीमित करता है और उनके घरेलू कर्तव्यों पर जोर देता है।

विवाह और प्रजनन का दृष्टिकोण:

मनुस्मृति के अनुसार, विवाह का मुख्य उद्देश्य प्रजनन और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना है। महिलाओं को पवित्रता और समर्पण का प्रतीक माना गया, लेकिन उनकी आजादी को सीमित कर दिया गया।

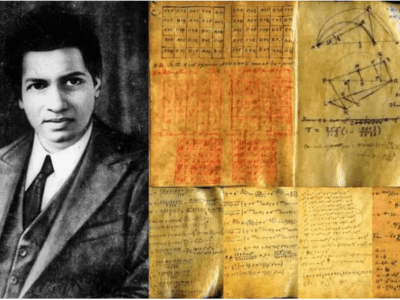

Ambedkar’s Manusmriti Protest: डॉ. अंबेडकर और मनुस्मृति का विरोध

डॉ. भीमराव अंबेडकर, जो भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता थे, ने मनुस्मृति का कड़ा विरोध किया। 1927 में उन्होंने सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति का दहन किया। उनका मानना था कि यह ग्रंथ जातिवाद, पितृसत्ता, और सामाजिक असमानता को बढ़ावा देता है।

अंबेडकर का आलोचनात्मक दृष्टिकोण:

- जाति व्यवस्था को बढ़ावा देने के कारण।

- महिलाओं के अधिकारों को सीमित करने के प्रावधान।

- निचली जातियों और दलितों के खिलाफ भेदभाव।

- ब्राह्मणवादी विचारधारा को स्थापित करने का प्रयास।

अंबेडकर ने इसे भारतीय समाज में असमानता की जड़ बताया और इसे जलाने का प्रतीकात्मक कदम उठाया।

मनुस्मृति और आधुनिक समाज

मनुस्मृति के प्रावधानों को आज भारतीय संविधान के मूल्यों के खिलाफ माना जाता है। संविधान समानता, स्वतंत्रता, और बंधुत्व पर जोर देता है, जबकि मनुस्मृति भेदभाव और असमानता को वैधता देती है। अदालतों ने भी इसे भारतीय कानून का आधार मानने से इनकार कर दिया है।

मनुस्मृति एक ऐसा ग्रंथ है जिसने अपने समय में समाज को एक ढांचा देने का प्रयास किया। लेकिन इसकी जातिवादी और पितृसत्तात्मक नीतियों के कारण यह आधुनिक समाज के आदर्शों के विपरीत है। डॉ. अंबेडकर और अन्य प्रगतिशील विचारकों ने इसे समानता और मानवाधिकारों के लिए एक बाधा माना।

#Manusmriti #IndianHistory #CasteSystem #Ambedkar #Equality

ये भी पढ़ें: Garuda Squad: पलक झपकते ही बदमाश ड्रोन को कर लेगा अंडर अरेस्ट! आसमान में उड़ने वाले कमांडो गरुड़ की कहानी